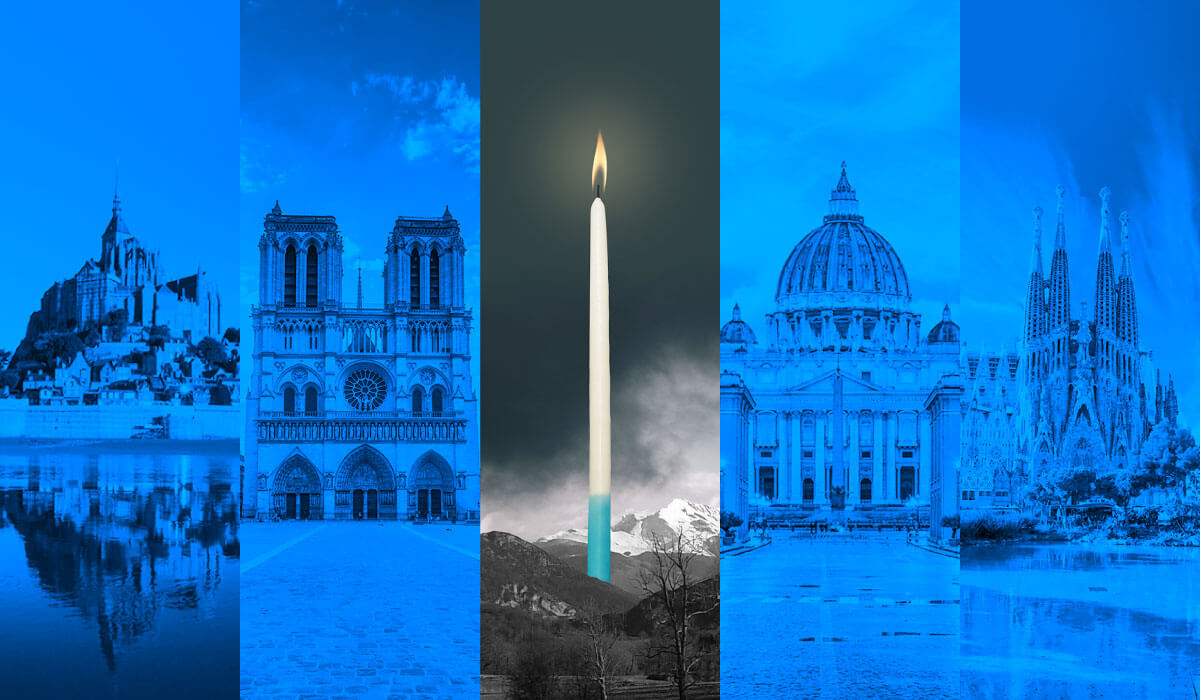

La lumière a toujours été présente et a accompagné l'homme depuis la nuit des temps. En raison des persécutions, les premiers chrétiens étaient contraints de se rassembler dans des lieux cachés, souterrains, où ils avaient besoin de lumière. De même, les premières églises laissaient passer très peu de lumière pour inspirer le recueillement dans la pénombre.

Durant des siècles, le jonc a été utilisé pour faire des chandelles. Fendu avec précaution pour ne pas abimer la moelle, il était trempé dans de la graisse animale ou végétale qu'on laissait durcir. On le faisait brûler dans un brûle-jonc.

En Occident, à partir du Moyen-âge, la chandelle rivalise avec la lampe à huile.

Constituée d'une mèche entourée de suif de boeuf ou de mouton, la chandelle est plus pratique, sans être excessivement chère (mais elle est taxée et l'huile reste plus économique).

Le terme bougie n'apparaît dans la langue française qu'au XIV siècle. Il est tiré du mot BUGAYA transcription en arabe du mot kabyle BGAYET, nom d'une ville maritime d'Algérie (actuellement Bejaia).

Cette ville fournissait une grande quantité de cire utilisée à la place du suif des chandelles. A l'époque, les bougies étaient naturellement de couleur jaunâtre. On pouvait en avoir des blanches si au préalable on laissait la cire blanchir au soleil plusieurs jours, voire des semaines. Les bougies blanches étaient plus chères et n'étaient alors utilisées que dans les palais royaux.

En conclusion, le mot bougie n’est utilisé que pour des produits faits de cire d’abeille et le mot chandelle est réservé aux produits faits de suif.

La noblesse et le clergé s’éclairaient avec des bougies en cire d’abeille, alors que le peuple français utilisait des chandelles au suif de mouton ou de vache qui étaient beaucoup moins chères.

La bougie, comme nous la connaissons, fût développée au milieu du XIXème siècle et se distingue de la chandelle par sa matière première et par l’utilisation de mèches de coton tressées.

La chandelle commence à disparaître.

Grâce à des découvertes de certains chimistes, on invente la bougie stéarique (à base d’un acide gras particulier : l’acide stéarique).

L’apparition de la paraffine solide et de la stéarine (extrait de graisse végétale ou animale) permet désormais la production de bougies de meilleure qualité.

Le XIXème siècle va révolutionner la bougie mais aussi notre ville de Lourdes aux travers des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous.